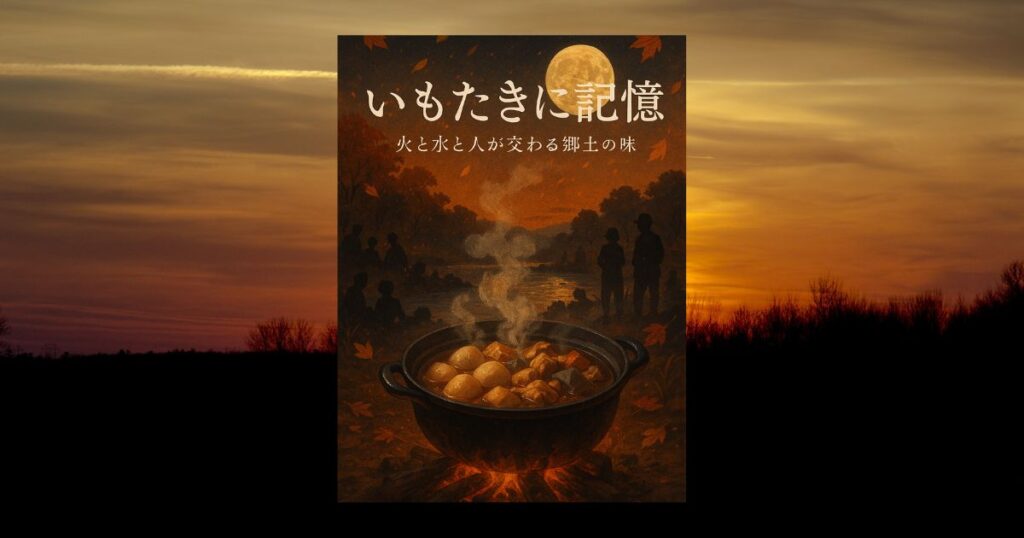

冒頭キャッチ・リード文:

【第50記事:郷土の味を辿る《前編》】

秋の風物詩「いもたき」の背後には、幾重にも重なった記憶と文化が眠っています。

本稿では、火・水・人が織りなす郷土料理の背景を辿りながら、その意味を改めて見つめ直します。

はじめに

秋の気配が忍び寄る夕暮れ、川辺に立つとどこからともなく、だしの香りと湯気が流れてくる。

それが私にとって、秋の始まりを知らせる合図だった。

愛媛県・大洲市に伝わる郷土料理「いもたき」。

これはただの鍋料理ではない。

火と水、人と自然、そして記憶が交わる場所で生まれた、“煮込まれた文化”なのである。

土器の記憶と、煮込み料理のはじまり

いもたきのような“煮物文化”の起源を遡ると、おそらく縄文時代の中期から後期にたどり着く。

当時の土器は厚みがあり、焼成温度も低いため、火にかければ割れやすく、焚き火の傍でじっくりと加熱される“実用品”だった。

その中に山菜や木の実、狩猟で得た肉を入れて煮る――

素材をやわらかくし、うま味を引き出す“煮込み”という行為は、

自然と人の知恵が融合した、料理の原型だったのかもしれない。

川辺文化と「いもたき」の誕生

川という場所は、単なる水源ではない。

豊穣と祈りの場であり、文化の起点でもあった。

たとえば、大洲にはこんな風習がある。

十五夜に15歳を迎える娘が、米ぬかを詰めた糠袋(ぬかぶくろ)を縫う。

それで身体を洗い清め、大人としての節目を迎える――

それは“水の神に見守られる儀式”であり、生活と信仰が深く結びついた瞬間だった。

いもたきも、そんな水辺の祈りと人の営みから生まれた料理だ。

火を囲み、鍋を囲み、言葉を交わす。

そこには「自然と共にある人間」の原風景が息づいている。

江戸後期〜明治:道が鍋を囲ませた

江戸の後期から、農作業は変化していく。

牛馬を使った耕作、荷車による運搬、それに伴う“道”の整備。

人と物が行き交い、文化が“隣町”や“他県”へと伝わっていった。

特に“行商人”の存在が大きい。

地元の特産を抱え、遠方の町を訪ね、商売をし、情報を持ち帰る。

こうした人々が川辺の焚火でいもたきを囲みながら町の話をすることが、

情報交換や信頼の構築――つまり“社交”の場を生んでいったのではないか。

現代の「飲み会」にも通じる、

“鍋”という共有空間が持つ不思議な力。

いもたきは、まさにそれを具現化した存在だった。

なぜ「いもたき」は今も残るのか

いまや、食は便利になった。

冷凍食品、電子レンジ、アプリ1つでレシピも届く。

でも、いもたきは残っている。

それはなぜか?

素材は変わっても、人の心にある“あの時の味”“誰かの手”が、

記憶の中でしっかりと鍋を温め続けているからだ。

里芋は皮つきのまま、豪快に。

味付けは目分量、味見は舌で。

それでいい。郷土料理は“型”ではなく、“体温”で味わうものなのだから。

郷土料理の未来を、私はこう見ている

いもたきはこれからも形を変えるかもしれない。

調味料は液体から粉末に、鍋はIH、火はデジタル制御され、

ついにはパウチ式の“宇宙食”になるかもしれない。

それでも、

「誰かのために、鍋を囲みたい」という思いがあれば、それは郷土料理だ。

形が変わっても、温もりは変わらない。

これが、私の出した郷土への答えであり、

“いもたき”という記憶の鍋に込めたいメッセージである。

現代版・いもたきレシピ

材料(4人分)

- 里芋:6〜8個(冷凍でも可)

- 鶏もも肉:300g(ひと口大)

- 油揚げ:2枚

- こんにゃく:1枚

- だし汁:800ml

- 醤油:大さじ3

- 酒:大さじ2

- みりん:大さじ2

- 砂糖:小さじ1(お好みで)

作り方

- 鍋にだし汁を入れて加熱し、鶏肉を煮る。

- アクを取ったら、里芋・油揚げ・こんにゃくを加える。

- 調味料を加えて20〜30分煮込む。

- 味見して、仕上げは舌で決める。

おわりに

たとえこれから、宇宙食のような時代になっても、

私はそれを郷土料理として受け入れたい。

形が変わっても、温もりは変わらない。

それこそが、郷土の持つ力だと、私は信じている。

※この“記憶の鍋”が、現代の食卓ではどのように受け継がれているのか──

それを私なりに綴った【後編】「いもたき、一人で味わう贅沢」もあわせてご覧ください。

コメント