「手打ちと半殺し」の話を理解しよう! ~ 思い込みと勘違いから学ぶこと

🏮 「手打ちと半殺し」の話って、どんなお話?

むかしむかし、ある行商人(ぎょうしょうにん)が見知らぬ村に立ち寄り、一晩泊まることになりました。

その夜、夫婦の家で何気なく耳にした会話にびっくり!

こんなことを言っていたのです。

「さて、今夜は半殺しにするか?それとも手打ちにするか?」

「うーん、手打ちがええじゃろ。手っ取り早いし。」

こんな話を聞いた行商人は、「自分が殺されるんじゃないか?」とドキドキ。

だって、「半殺し」なんて怖い言葉だし、「手打ち」だなんて、うどんでも打つのかと思うと、おかしな気持ちになってしまいました。

そこで行商人は、お腹の中で「もう逃げよう!」と決め、夜中にこっそり逃げ出して番屋(おまわりさんのところ)へ駆け込みました。

でも、番屋の人たちは大笑いして言いました。

「おまえさん、誤解していたんだよ! “半殺し”ってのは、この地方の方言でぼた餅(もち米を半分だけつぶしたおもち)のことだし、

“手打ち”はうどんのことさ。」

そう、夫婦は、ただご飯の準備をしていただけだったんですね。

🍡 どうして「半殺し」なんて言葉が出てきたの?

みんなは「半殺し」って聞くと、**「人を殺す」**と思ってびっくりするかもしれません。でも、実はこの言葉にはちゃんとした理由があるんです。

「半殺し」というのは、ぼた餅を作るとき、もち米を半分だけつぶすからなんですね。

全部つぶしてしまうと、「皆殺し」になってしまいますよね。だから、あえて「半殺し」と言ったのです。

このように昔の人たちは、ちょっと怖い言葉を使って、楽しく冗談を言うことが多かったんですよ。

🍜 「手打ちうどん」の意味って?

「手打ち」って聞くと、どんな食べ物を思い浮かべますか?

実は「手打ちうどん」とは、うどんを手でこねて作る方法のことです。

機械で作るよりも、手で作ると、うどんがもちもちして美味しくなるんです。

そして、昔の人たちは、そうやって手間ひまをかけて作ったご飯を、仲間や家族と一緒に食べることを大切にしていたんですね。

この夫婦が出そうとしていたのは、きっとあったかい手打ちうどんと甘いぼた餅だったんです。

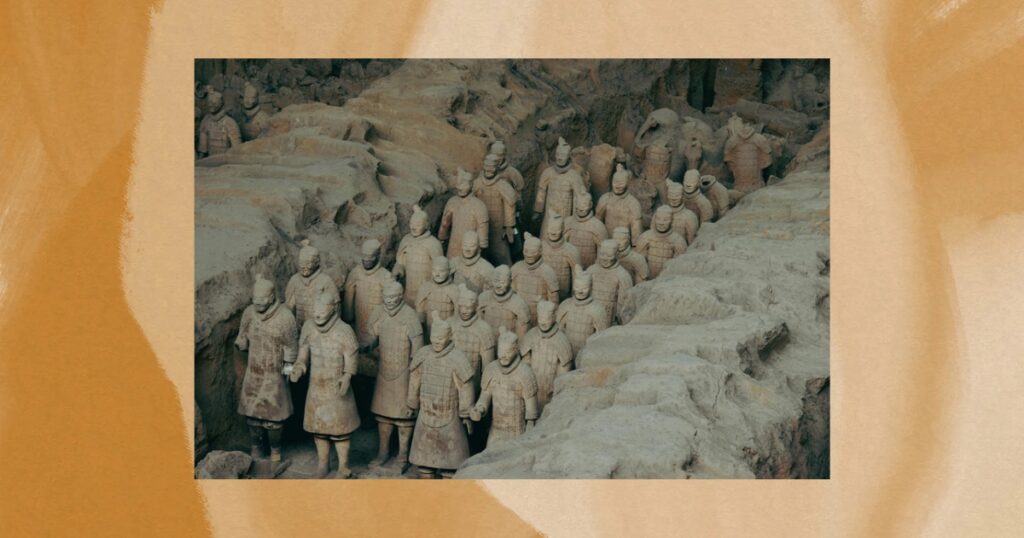

📜 三国志の曹操の勘違いと似ている!

実は、この話は三国志の中国の話と似ているところがあります。

三国志というお話には、曹操(そうそう)という武将が登場します。

あるとき、戦に負けて逃げていた曹操は、偶然とある家に泊まることになりました。

そして、その夜、家の中から「しめて殺してしまおう」という声を聞いて、自分が殺されると思い込んでしまいました。

でも、実はその家の人たちは、豚を料理するために「しめる」という言葉を使っていただけだったんです。

このように、言葉を勘違いして怖がってしまったという点が、この話と「手打ちと半殺し」の話と似ているんです。

🤔 親子で考えてみよう!

- なぜ、曹操や行商人は勘違いしてしまったのかな?

- もし二人がもっと早く聞いていたら、どうなったと思う?

- 言葉だけで判断するのって、危険なこともあるよね。どうすればもっと正しく理解できるかな?

これらを考えてみると、“勘違い”がいかに怖いことかがわかりますね。

そして、「自分が思っていることが本当かどうか、しっかり確認する」ことが大事だということが学べます。

🌱 まとめ

この「手打ちと半殺し」の話は、言葉の誤解からくる勘違いがテーマです。でも、実際は、誰かが悪いことをしようとしていたわけではありませんでした。

食べものの昔話には、いつの時代も人々の暮らしの知恵や、心を大切にする気持ちが込められているんですね。

そして、私たちも時々、言葉を勘違いしてしまうことがあるけれど、それをしっかり確認してから行動することが大切だと気づくことができました。

💡 親子でできる活動

- みんなも、家で「ぼた餅」を作ってみよう!

— もしかしたら、**“半殺し”**って言ってみたくなるかもね!

— 手打ちうどんも、家で作ってみるのも楽しいかも!

✨ おしまいに一言

🍵 どんなに怖い言葉でも、知れば怖くなくなることがある。

食べものには、おいしさだけじゃなく、心のやさしさも詰まっているんだね。

コメント