味覚とエッセイ

味覚とエッセイ かたちは変われど、郷土の味は生きている ― 日向飯・いもたき・さつま飯に見る“記憶の継承”

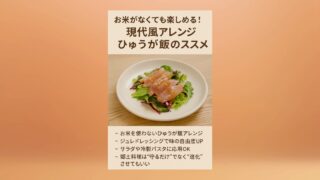

はじめに郷土料理が消えてしまう――そんな言葉を聞くたびに、少し違和感を覚えることがあります。確かに、昔ながらの手間のかかる料理を家庭で毎日作ることは難しくなりました。しかし私は思うのです。「郷土料理は、かたちを変えながら今も息づいている」と...

味覚とエッセイ

味覚とエッセイ  郷土の味と記憶

郷土の味と記憶  味覚とエッセイ

味覚とエッセイ  郷土の味と記憶

郷土の味と記憶  味覚とエッセイ

味覚とエッセイ  魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話

魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話  郷土の味と記憶

郷土の味と記憶  魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話

魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話  魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話

魅+夜話(みたすやわ) まちの中華夜話  味覚とエッセイ

味覚とエッセイ